ハトやカラスなどの害鳥・イノシシやシカなどの害獣対策のエキスパートとして

【害鳥・害獣商品の販売】と【害鳥・害獣対策工事】の2つの部門を展開、

付加価値とサービスの提供に真摯に取り組んでおります。

ハトやカラスなどの害鳥・イノシシやシカなどの害獣対策のエキスパートとして

【害鳥・害獣商品の販売】と【害鳥・害獣対策工事】の2つの部門を展開、付加価値とサービスの提供に真摯に取り組んでおります。

防鳥資材販売

当社では230種以上の防鳥資材を販売しております。

商品別の施工法など細かな技術サポートはもちろん、鳥の行動生態をふまえた初期段階のご相談なども承ります。

20年以上の経験とトータルなノウハウを持つ当社だからこそ実現した業界唯一のサービスです。

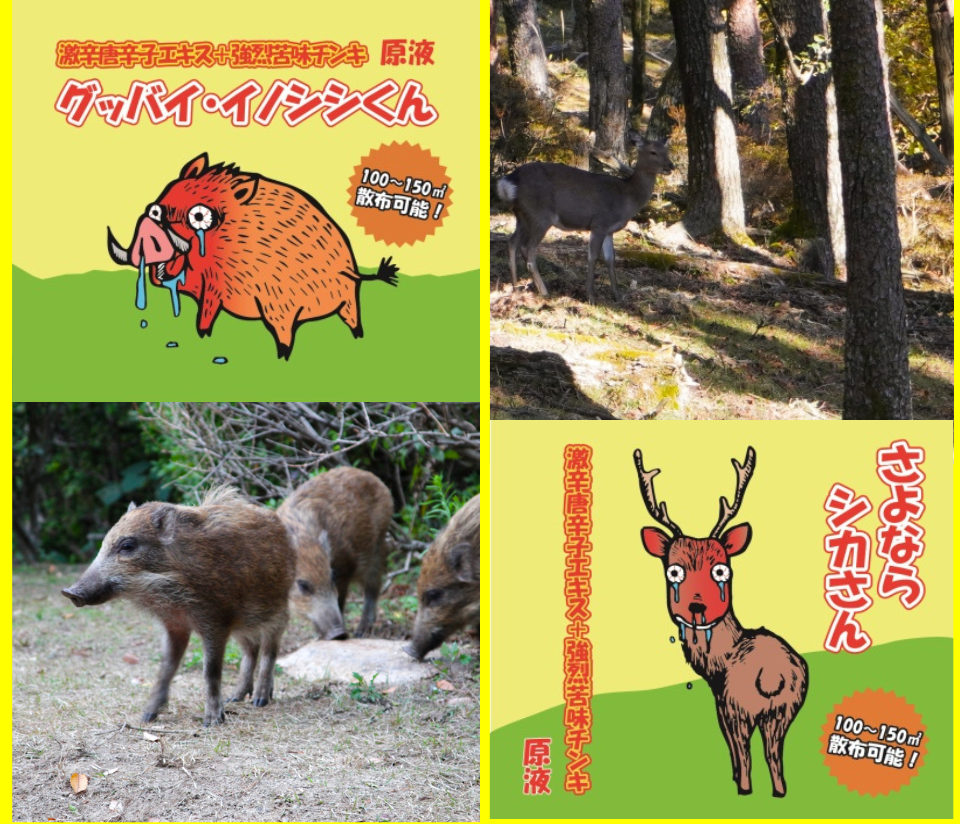

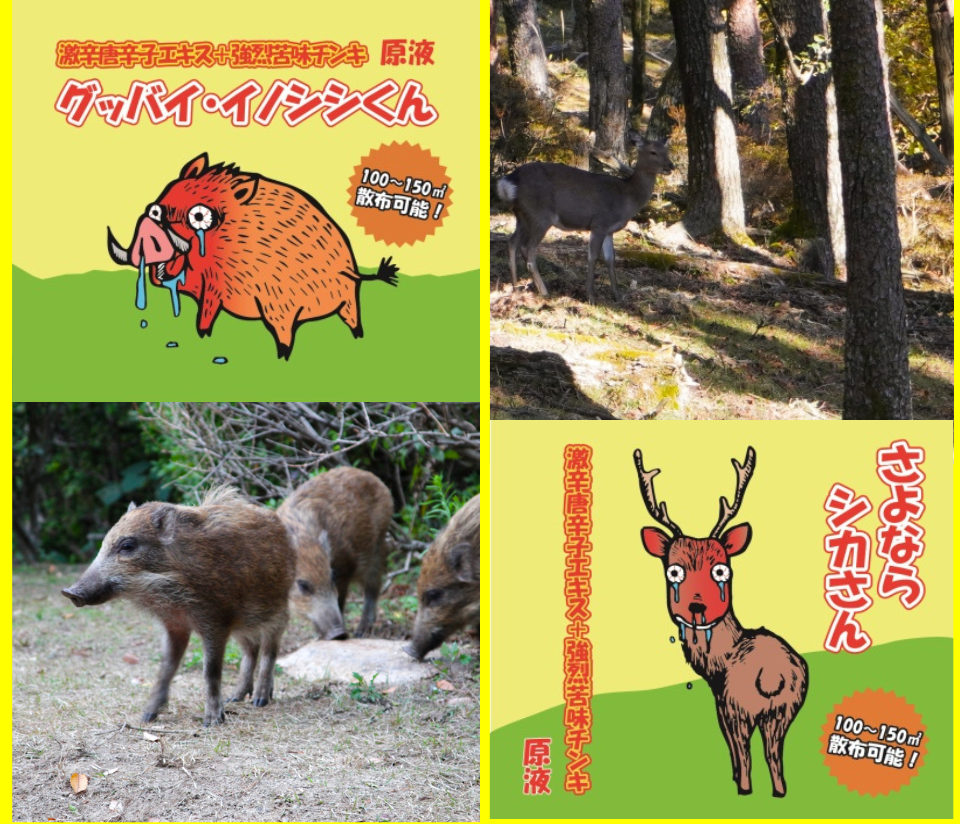

害獣忌避剤販売

イノシシ・クマ・シカ・ヘビ・マムシ等の獣害対策には、各種忌避剤(きひざい)を取り扱っております。

鳩・カラス・ムクドリなどの

防鳥資材販売

当社では230種以上の防鳥資材を販売しております。

商品別の施工法など細かな技術サポートはもちろん、鳥の行動生態をふまえた初期段階のご相談なども承ります。

20年以上の経験とトータルなノウハウを持つ当社だからこそ実現した業界唯一のサービスです。

イノシシ・シカ・クマなどの

害獣忌避剤販売

イノシシ・クマ・シカ・ヘビ・マムシ等の獣害対策には、各種忌避剤(きひざい)を取り扱っております。

レンタル品

鳥獣害防止協議会推薦!全鳥獣害に対応

音声による撃退機 鳥・獣撃退スピーカー

仲間の悲鳴が効果てきめん!!

上部には太陽光パネルが装備されており、蓄電池で作動する為、電源コードは不要。

重量も軽く、簡単に持ち運んで設置する事が出来ます。

・近隣からの苦情等がないよう、音量に注意し音源から離れないでください

・効果的な範囲は1000㎡以内です

・建物の周辺・田・畑などで使用してください

ドローンによる鳥獣・害獣対策

鷹匠ドローン

仲間の悲鳴が効果てきめん!!

上部には太陽光パネルが装備されており、蓄電池で作動する為、電源コードは不要。

重量も軽く、簡単に持ち運んで設置する事が出来ます。

・近隣からの苦情等がないよう、音量に注意し音源から離れないでください

・効果的な範囲は1000㎡以内です

・建物の周辺・田・畑などで使用してください

※現在取扱停止中

ご相談など、お気軽にお問い合わせ下さい。